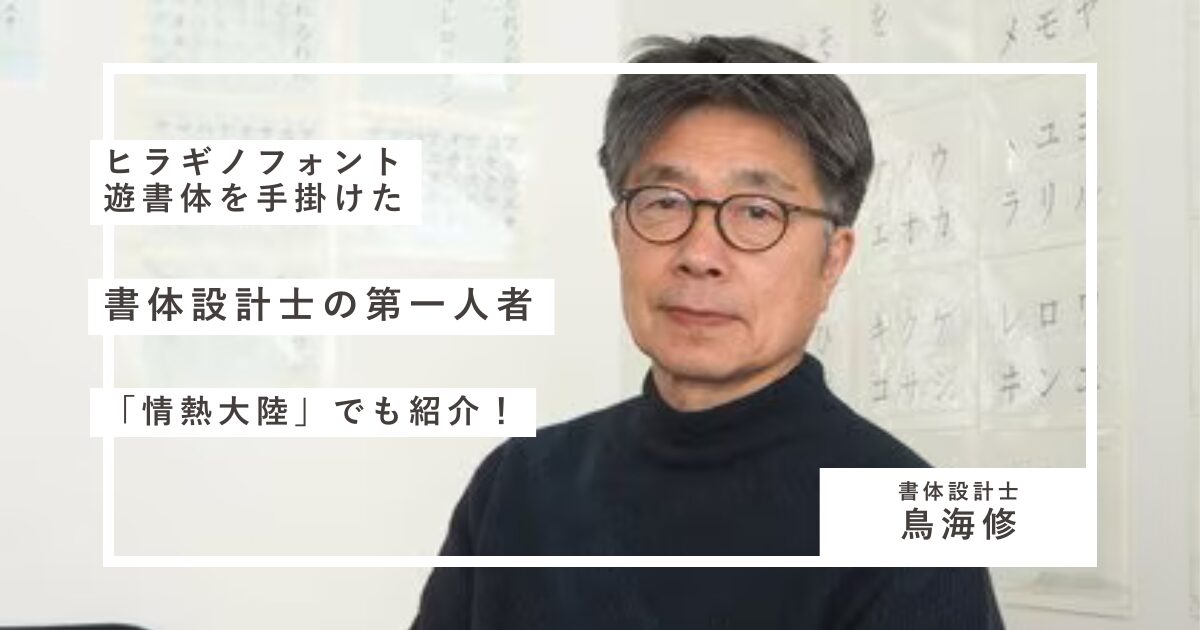

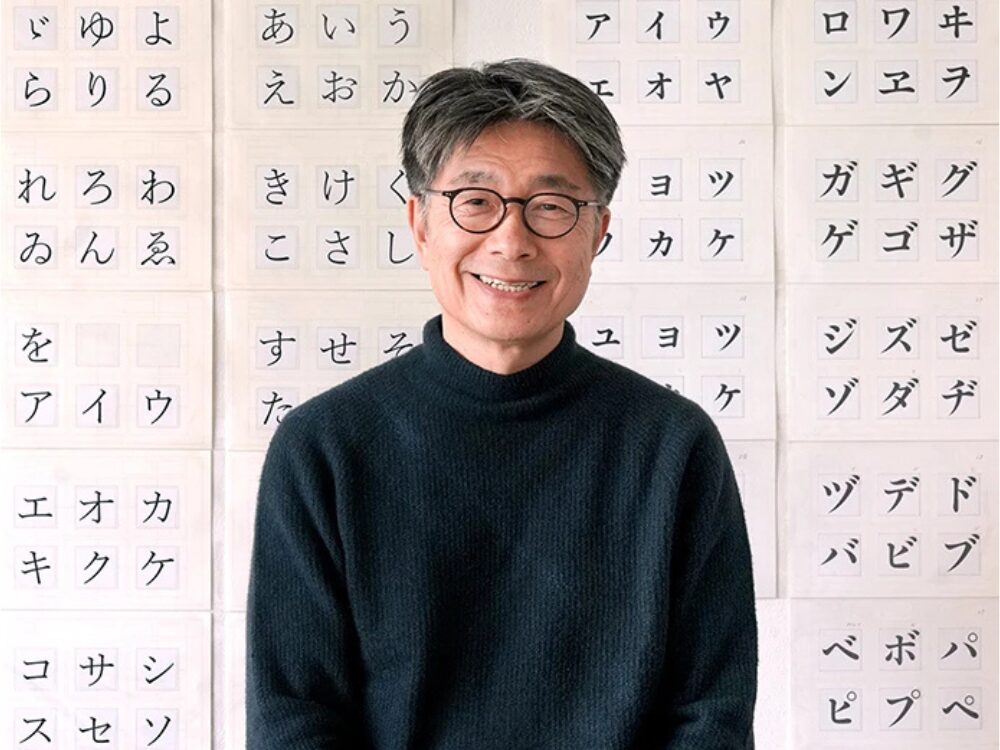

今回紹介させて頂きたいのは「書体設計士」として有名な鳥海修(とりのうみおさむ)さん。

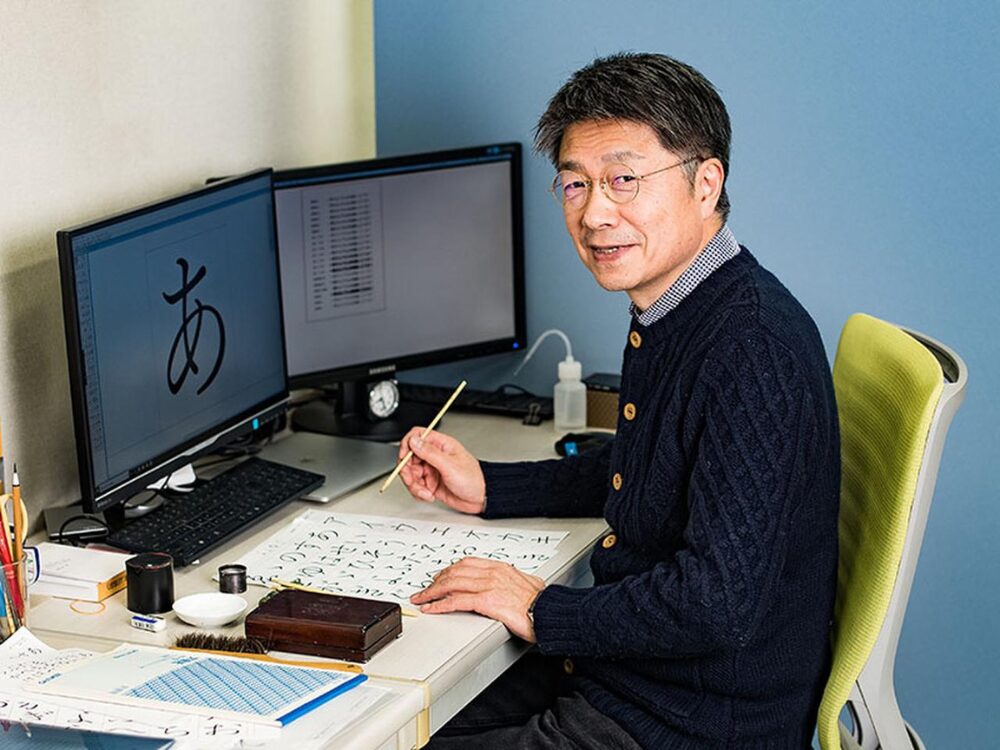

「書体設計士」と聞いても、何をする人なのかわからない方も多いかと思います。

実は皆さんがよくみている、webサイト・本・雑誌・新聞などの文字の書体を設計している人なんですよ!!

そしてその第一人者として様々な賞を受賞されているのが、鳥海修さんなんです。

そんな鳥海修さんは、2025年3月23日にTBS系列で放送された「情熱大陸」で紹介されました!

この記事では「書体設計士」の第一人者として有名な鳥海修さんについてまとめました。

鳥海修さんについて

ここでは鳥海修さんについてまとめました。

プロフィール

鳥海修(とりのうみおさむ)

- 生年月日:1955年3月13日

- 出身:山形県遊佐町

- 学歴:多摩美術大学

- 職業:書体設計士

経歴

- 物心ついた時から自動車が好きで、工業高校3年の時にカーデザイナーになりたいと思い立ち、美術大学受験を決める。

- 1975年 多摩美術大学グラフィックデザイン学科に入学。在学中、文字デザインのゼミを担当していた篠原榮太さんによる引率で、毎日新聞社東京本社でフォント製作課を見学。活字の元になる原字のレタリングを目の当たりにする。帰り際に案内役を務めた小塚昌彦さんが発した「日本人にとって文字は水であり、米である」との言葉に郷里の風景を重ね、書体制作の道に進むことを志す。

- 1979年 写研入社。埼玉工場(和光市)にあった文字部原字課に配属され、書体づくりの基本を学ぶ。当時、写研のデザイン部門には30人ほどのデザイナーがいた。一つの書体を作るに当たって、仮名担当が1人、欧文担当が1 – 2人、その他非漢字の担当が2 – 3人、5700字くらいある漢字を5 – 6人で分担するチームを編成する。ほとんどのベーシックな書体では原字課の課長・橋本和夫さんが仮名を担当した。鳥海修さんは、通勤バスで一緒になる橋本和夫さんについて書道を始め、筆の動きを把握するように努めた。

- 1989年9月 字游工房を鈴木勉さん・片田啓一さんと3人で設立。「自分たちの手で基本書体を作りたい、そして自分たちの書体を持ちたい」というのが字游工房設立以来の夢であったという。

- 1990年 大日本スクリーン製造(当時)のヒラギノシリーズ制作を受託。ヒラギノ明朝体で初めて仮名を担当した。1996年 自社ブランド游書体ライブラリー最初の書体として游明朝体の制作に着手。

- 1998年5月 鈴木勉さんが病気で死去した後は字游工房の代表取締役を引き継ぐ。社長職は、2019年3月に字游工房がモリサワの傘下に入った後、同月末をもって退任した[12]。

- 基本書体を中心に100を超えるともいう数多くの書体開発に携わる一方で、字游工房社外での講演・教育・指導にも取り組む。

- 2007年 京都精華大学特任教授、武蔵野美術大学非常勤講師として教壇に立つ

- 2012年 明朝体の仮名フォントを1年間かけてつくる私塾「文字塾」を主宰し塾長として指導に当たる。

- 2019年3月 字游工房がモリサワの傘下に入った後、社長職を退任。

- その後、安曇野市に移住し2022年から私塾「松本文字塾」をスタートさせる。

受賞歴

- 第1回 佐藤敬之輔賞(2002年)

- グッドデザイン賞(2005年)

- 東京TDC タイプデザイン賞(2008年)

- 第65回 日本エッセイスト・クラブ賞(2017年)

- 第58回 吉川英治文化賞(2024年)

エピソード

鳥海修さんが手がけた書体は、ゆうに100種類を超えます。

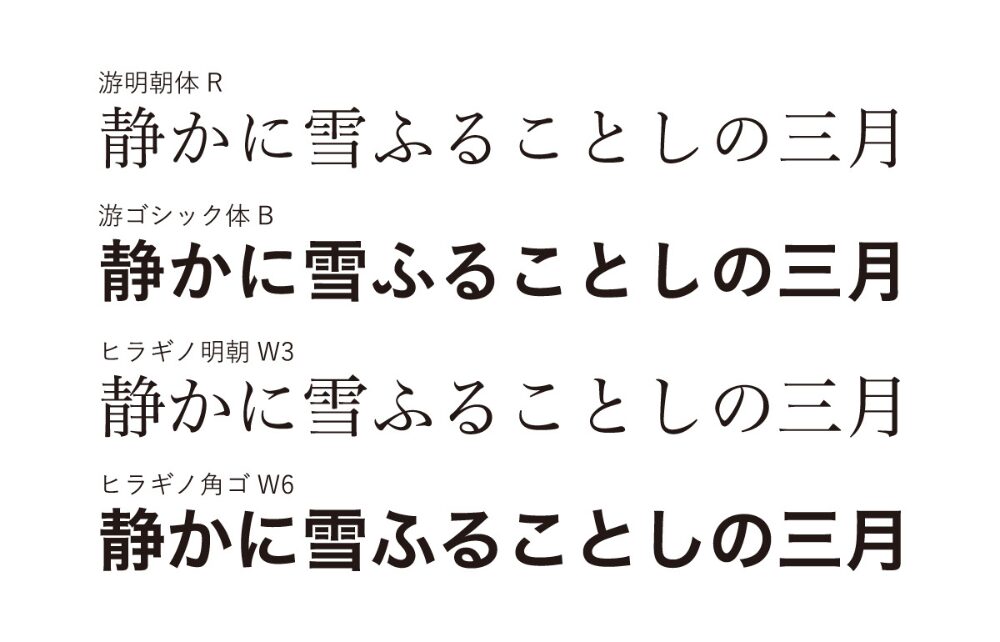

代表作はなんといっても「ヒラギノフォント」と「游書体シリーズ」。

2000年に発表したヒラギノ明朝体の「愛」の字は、あのアップル創業者スティーブ・ジョブズさんを「クール!」と唸らせ、「Mac OS X」への搭載が決まったほどです。

生み出される文字の数々は、今では私たちが毎日使うスマホやPC、書籍、街の看板・・・あらゆる場所に息づいていいます。

デザインそのものを主張するのではなく、個性を抑制して自然に目に入る文字を目指しているそうです。

ミヤカツ

ミヤカツちなみに当ブログの記事は「游書体シリーズ」のゴシックを使用しています。

まとめ

この記事では「書体設計士」の第一人者として有名な鳥海修さんについてまとめました。

「書体設計士」の仕事についても理解して頂けたと思います。

私はブログを運用したり、ライターとして活動しているので書体に関しては非常に興味があります。

特に「游書体シリーズ」が好きなので鳥海修さんは私にとって神みたいな存在です。

皆さんも、webの記事や本を読まれるときに、書体についても少し気をつけて見てみてください。

きっと驚くほど、たくさんの書体がある事に気づかれて、びっくりされると思いますよ!!

今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。